Résumé

de la journée de formation "évaluation anticipée au baccalauréat en 1°L et

1°ES" (stage n° OOKCC8OON) |

AUTEURS

: Emmanuelle FRANCOIS, Alexis PIETTRE, participants au stage pour les travaux de groupe,

mise en forme internet Emmanuelle FRANCOIS

PRESENTATION : Résumé complet de la journée de formation (8 novembre 2000)

"évaluation anticipée au baccalauréat ES et L" intégrée au stage n°

OOKCC800N - Textes officiels, informations pratiques, proposition de sujets, évaluations

formative et sommative.

MOTS-CLES : SVT - Première L - Première ES - Evaluation sommative - Evaluation

formative

PUBLIC VISE : Enseignants de SVT en lycée (premières L et ES)

OBJECTIF PRINCIPAL : Permettre une meilleure compréhension de l'esprit des sujets de

baccalauréat (étude des sujets "zéro") , fournir quelques exemples de sujets,

envisager une évaluation progressive des compétences demandées aux candidats.

CONTACTS : Emmanuelle FRANCOIS didier.thellier@wanadoo.fr

et Alexis PIETTRE alexis.piettre@wanadoo.fr

PLAN

DU DOSSIER

Textes

officiels

1° ES

Extraits de la note de service DESCO A3

(accompagnant les programmes)

Nombre de parties : 1 des 3 thèmes

obligatoires, 1 des 4 thèmes au choix

Durée : 1h30 ( 2 x 45')

Coefficient : 2

Compétences testées : culture scientifique et

réflexion critique

Formulation des questions : 2 à 3 questions courtes

d'importance égale, indépendantes les unes des autres appelant des réponses brèves

Supports : texte scientifique d'actualité et (ou)

documents

Notation : chaque partie sur 20 points répartis

sensiblement à égalité entre les différentes questions

Extraits de la note aux auteurs de sujets (

accompagnant les sujets "O")

Nombre de questions

: 2 questions indépendantes conseillées par partie ( 3 au maximum)

Supports : texte scientifique ( 15 à 20 lignes)

référencé (validité scientifique) et coupé au maximum 4-5 fois ou document montrant

des résultats expérimentaux.

Nombre de document : 1 document par partie

Objectifs des questions :

*Question de compréhension du document : saisie d'informations, mise en

œuvre du raisonnement amenant à dégager les notions fondamentales

*Question de culture scientifique : mobilisation et mise en relation

des connaissances afin d'argumenter de façon critique les enjeux de société

Présentation : une page par partie, un seul verbe

d'action par question, compétence évaluée par question indiquée, longueur de la

réponse attendue indiquée, barème indiqué

1° L

Extraits de la note de service DESCO A3

(accompagnant les programmes)

Durée : 1h30

Coefficient : 2

Nombre de parties : 1 des 2 thèmes obligatoires communs

avec des questions de SVT et des questions de PC, 1 des thèmes au choix de SVT ou

le thème "enjeux planétaires énergétiques"

Compétences testées : culture scientifique et

compréhension des enjeux de société

Supports : textes scientifique, document relatant des

faits d'observation ou d'expériences…

Notation : la première partie de l'épreuve (commune

SVT-PC) représente la majorité des points répartis à égalité entre les 2 disciplines

Retour au plan du dossier

Retour au plan du dossier

Informations pratiques

Retour au plan du dossier

Retour au plan du dossier

Sujets type

baccalauréat

Pour les différents thèmes abordés ci-après, vous

trouverez des propositions de formateurs à partir de différents supports et des

propositions de stagiaires ayant travaillé sur ces mêmes supports. Ces documents et

propositions ne sont en aucun cas des modèles mais seulement des pistes de travail.

1°L : Représentation visuelle du

monde (Th.oblig)

Proposition des formateurs

Niveau, sujet et

supports proposés |

Support retenu

(remédiation éventuelle), formulation des questions, compétences évaluées |

1°L : Représentation

visuelle du monde (Th.oblig)

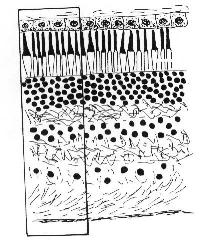

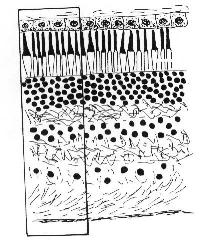

Document 1 : texte historique (Celse, auteur latin du I°

siècle avant J.C)

Document 2 : Coupe de rétine

|

Support

retenu : texte

1-Refaites la description de Celse dans le même style condensé

(10 à 15 lignes) en modifiant chaque fois que cela vous semble nécessaire, soit pour la

corriger , soit pour la compléter

à saisie

d'informations

à mobilisation de

connaissances

2-Expliquer en quoi la perception visuelle individuelle de notre

environnement est dépendante de l'organisation cérébrale des réseaux de neurones

à mobilisation de

connaissances

(à argumentation /

choix individuel et de société) |

|

Document 1 : "L'oeil est recouvert de deux

membranes. Les grecs appellent la plus externe kératoïde; elle est assez épaisse dans

sa partie blanche et s'amincit à l'emplacement d ela pupille. Une autre, plus

intérieure, lui est soudée; elle est percée, en son milieu, d'un petit trou, là où se

trouve la pupille; assez mince en cet endroit, elle s'épaissit à mesure qu'elle s'en

éloigne. Les Grecs l'appellent choroïde. Ces deux membranes, après avoir enveloppé

toutes les parties intérieures de l'oeil, viennent se réunir par dessous,

s'amincisssent, se confondent l'une avec l'autre et, passant par une fente des os,

parviennent à la membrane du cerveau et se fixent à elle.

D'autre part, au-dessus de la pupille se trouve un

expace vide tapissé d'une très mince tunique nommée arachnoïde par Hérophile; elle

renferme dans sa cavité une substance que les Grecs, d'après sa ressemblance avec le

verre, ont appelée hyaloïde. Cette subtance n'est ni liquide, ni sèche, c'est une sorte

d'humeur condensée, produite par l'intérieur de l'oeil et enveloppée d'une petite

membrane. Incluse dans le tout, se trouve une goutte d'humeur semblable à du blanc

d'oeuf, dans laquelle réside la faculté de voir, et que les Grecs désignent sous le nom

de crystalloïde (appelé cristallin actuellement)"

Celse, auteur latin du I° siècle

avant J.C |

Document 2 :

|

Proposition

de stagiaires

Question

proposée à partir du document 1 : Evaluez la validité

scientifique de la dernière phrase de chaque paragraphe en relevant 3 erreurs que vous

corrigerez à l'aide de vos connaissances.

Attentes :

Erreur :

"kératoïde et choroïde parviennent à la membrane du cerveau" --->

correction attendue : ces membranes sont localisées exclusivement au niveau du globe

oculaire. C'est le nerf optique qui parvient au cerveau.

Erreur : "goutte

d'humeur" --> correction attendue : vocabulaire inadapté, actuellement on parle

d'humeur pour l'humeur acqueuse et l'humeur vitrée.

Erreur : "blanc

d'oeuf" ---> correction attendue: le cristallin a une consistance plus solide.

Erreur : "réside

la faculté de voir" --> correction attendue : le cristallin est un milieu

transparent . C'est seulement un des éléments du processus visuel ( à expliquer)

1°L (Th. Au

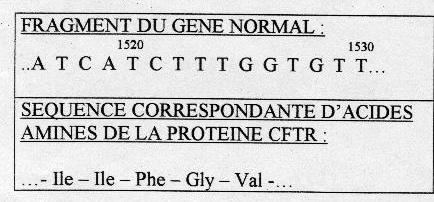

choix) , 1°ES (Th.Oblig) : du génotype au phénotype, applications biotechnologiques

Proposition des formateurs

Niveau, sujet et supports proposés |

Support retenu (remédiation éventuelle), formulation des questions,

compétences évaluées |

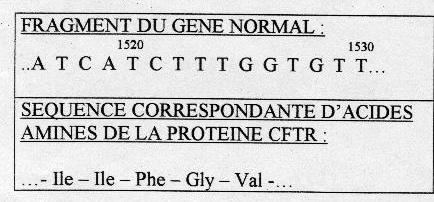

1°L (Th. Au

choix) , 1°ES (Th.Oblig) : du génotype au phénotype, applications biotechnologiques

Document 1 : Texte " la caille …"

Document 2 : Texte mucoviscidose + tableau de mutations au niveau de

la séquence d'ADN et de la séquence polypeptidique

|

Support choisi : texte "la Caille"

1-A partir des informations tirées du texte,

retrouver les différentes étapes d'obtention d'un mammifère transgénique aboutissant

à la production de lait contenant un anticoagulant.==> saisie

d'informations

2-Expliquer les intérêts et les dangers

d'obtention de volailles transgéniques clonées.==> mobilisation de connaissances et argumentation choix de société

Support

choisi : texte mucoviscidose (modifié gène par allèle)

1-A l'aide des informations du texte, montrer

que le phénotype de la mucoviscidose peut être expliqué à différentes échelles :

macroscopique, cellulaire et moléculaire.==> saisie

d'informations

2-Exposer en quoi la découverte du gène de la

mucoviscidose et de ses allèles permet d'envisager des applications dans le domaine

médica. ==> mobilisation de connaissances et argumentation

choix de société |

| Document 1 : "La Caille japonaise deviendra-t-elle un jour la cheville ouvrière des

industries pharmaceutiques? Détronera-t-elle à ce titre la chèvre et la vache à lait

d'or, sur lesquelles les chercheurs fondent actuellement l'essentiel de leurs espoirs ? Il

est encore trop tôt pour le prédire. Mais la volaille tient désormaissa place sur la

scène prestigieuse des animaux "transgéniques"

Les animaux transgéniques, qui ont intégré dans

leur patrimoine héréditaire un ou plusieurs gènes étrangers, offrent des perspectives

économiques considérables. Génétiquement modifiés de manière à produire dans un

fluide biologique (le lait, par exemple) des protéines d'intérêt pharmaceutique, ils

servent en quelque sorte de "fermenteurs vivants". Avec un avantagenon

négligeables sur les bactéries, les levures ou les cellules végétales : leurs

cellules, animales come les nôtres, fabriquent des protéines humaines d'une structure

très similaire à leur structure d'origine.

Par ce procédé, développé à l'échelle

industrielle depuis une dizaine d'années, quelques firmes ont déjà obtenu des centaines

de chèvres transgéniques, dont le lait regorge d'antithrombine III ( un anticoagulant),

de lactoferrine (une protéine fixatrice de fer) ou d'alpha-1-antitrypsine, trois

protéines humaines qui font désormais l'objet d'essai

cliniques. Mais les chercheurs continuent à se heurter à un obstacle de taille : les

gros mammifères transgéniques restent une denrée rare, difficile à fabriquer. Pour

voir naître quelques animaux viables, des milliers d'embryons doivent être manipulés.

Autant dire qu'il s'agit d'un procédé de luxe, réservé à la production de substances

à très haute valeur ajoutée. A moins, bien sûr, d'améliorer son rendement. C'est ce

que promet la technique du clonage, qui permettrait de reproduire, à grande échelle et

de manière accélérée, la chèvre ou la vache adéquate. C'est ce que propose

peut-être aussi une autre voie de recherche, encore balbutiante : l'obtention de

volailles transgéniques. Poulet, dinde ou caille, les oiseaux d'élevage présentent sur

les gros mammifères l'avantage de leur petite taille et, surtout, de leurs mode et

vitesse de reproduction. La collecte dans le blanc de leurs oeufs d eprotéines humaines

d'interêt médical se révèlera-t-elle plus simple et moins onéreuse que dans le lait

de chèvre ou de vache ?. C'est ce qu'espèrent nombre de chercheurs qui, parallèlement

aux travaux menés sur les mammifères, commencent à étudier la transgénèse chez les

oiseaux.

Extrait de "L'industrie pharmaceutique

s'interesse aussi aux volailles transgéniques" de Catherine Vincent dans Le Monde

électronique (mise à jour le 2/10/99) |

Document 2 : Cette maladie touche en France 1 enfant sur 2000. Cette

fréquence élevée en fait la plus grave des maladies géniques.

A partir d'une erreur génétique, tous les

organes sécrétant du mucusvont se trouver bloquer dans leur fonctionnement,

particulièrement les muqueuses pancréatiques et respiratoires. Le mucus anormal car

très visqueux (d'où le nom d ela maladie : "muco" de mucus et

"viscidose" de visqueux) crée un obteacle qui se traduit au niveua des poumons

par une gène respiratoire et tout effort devient impossible. Au niveau intestinal, les

douleurs abdominales se répètent à la moindre erreur alimentaire. Les occlusions

intestinales sont fréquentes. Le déséquilibre nutritionnel entraîne un aspect chétif

et un retard de croissance. On observe également une obstruction des canaux

pancréatiques empêchant le sécrétion des enzymes digestives.

Le gène impliqué dans la mucoviscidose a

été découvert en 1989. Chez les personnes non malades, il code pour une protéine de

1480 acides aminés, appelée CFTR car elle est impliquée dans la sortie de l'eau des

cellules. Chez ces personnes, les sécrétions pancréatiques et de scellules bronchiques

sont diluées, donc fluides.

En France,70% des personnes atteintes d e

mucoviscidose possèdent un gène muté, ayant perdu les trois nucléotides codant pour

l'acide aminé n° 508 dela protéine CFTR. Celle-ci, anormale, n'assure plus sa fonction.

|

Proposition

de stagiaires

Question 1 : Exploiter un texte (10 points)

Montrez l'intérêt que présentent les volailles dans la

transgénèse par rapport aux autres espèces.

2 attentes : -comparaison avec les mammifères et comparaison avec les procaryotes

et végétaux

Question 2 : Maîtriser des connaissances (10 points)

Rappelez les principes de la transgénèse et les perspectives et

dérives de cette technique. Vous pouvez vous appuyer sur un exemple que vous connaissez

Attentes : restitution de cours correcte ( idées, vocalulaire scientifique) et

esprit critique.

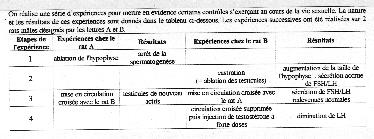

1°ES (Th.oblig) et

1°L (Th.choix) : Procréation

Proposition des formateurs

Niveau, sujet et

supports proposés |

Support retenu

(remédiation éventuelle), formulation des questions, compétences évaluées |

|

1°ES

(Th.oblig) et 1°L (Th.choix) : Procréation

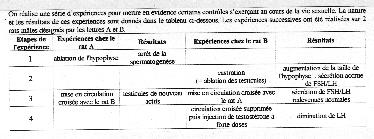

Document 1 : Tableau relatant des faits expérimentaux

Document 2 : Texte extrait du Nouvel Observateur

Document 3 : Texte "témoignage du lutteur …"

|

Supports

choisis : Tableau d'expériences ( à modifier en rajoutant la production de testostérone

) + texte (Nouvel Obs.)

1-A l'aide des informations tirées du tableau montrer comment se

réalise la production de testostérone.==> saisie d'informations

et mise en relation de données

2-Exposer comment les stéroïdes anabolisants peuvent être utilisés

comme substances dopantes.==>mobilisation de connaissances ou

saisie d'informations et argumentation choix de société

Support choisi : texte "lutteur suédois"

1-A partir des informations du texte, indiquer les effets liés à

la prise d'hormones andogènes en faisant apparaître les relations de causes à effets.==> saisie d'informations et mise en relation de données

2-Exposer comment se réalise la production de testostérone au sein de

l'organisme.==> mobilisation de connaissances ou saisie

d'informations |

| Document 1 :

Pour mieux visualiser le document ci-dessus |

Document 2 : "Je

sentis mon énergie décupler deux mois après le début du traitement (c'est à dire

l'injection de testostérone de synthèse), j'avais rattrapé mon retard sur l'élite

mondiale en douze piqûres!...Un an après j'accumulais les accidents musculaire

:distension ligamentaire, déchirure musculaire. J'étais devenu trop fort pour mes

tendons et mes fibres musculaires...Quatre mois avant les jeux de Munich, je fus

cloué au sol par un nouvel accident musculaire en courant : déchirure d'un des muscles

du mollet. Jamais cela ne m'étais arrivé en dix-huit ans de pratique sportive. Lors des

préliminaires du tournoi olymppique, une douleur fulgurante me déchira le dos, de bas en

haut jusqu'à la nuque.Je sombrai dans l'inconscience...Quand je reviens à moi, j'étais

allongé sur une table de massage dans les vestiaires. Je ne pouvais plus bouger ; mon

bras gauche et tout le côté gauche de mon thorax étaient morts: le médecin de notre

délégation était penché sur moi : " votre grand dorsal est complètement

déchiré. Les jeux sont terminés pour vous."

Mon histoire "exemplaire" m'incite furieusement à lancer une

mise en garde à l'ensemble des athlètes de toutes les disciplines sur les dangers des

anabolisants. Arrêtez cette folie!. Ces hormones androgènes provoquent des ravages dans

l'organisme : dérèglement du métabolisme du calcium, ralentissement de la fonction

d'élimination du foie, cancer de la prostate, etc...Leur effet "bénéfique"

sur les masses musculaires ne peut durer qu'un temps car les fibres hypertrophiées

imposent aux tendons, aux ligaments et aux articulations des efforts qu'ils ne peuvent

soutenir. Un squelette prévu pour supporter 80 kg en supporte difficilement 30 à 40 de

plus. Alors les tendons se rompent et les articulations se déforment. Le sportif est

déchu et l'homme est handicapé pour la vie "

D'après le témoignage du lutteur suédois Pelle

Svenson, médaille d'argeznt aux jeux olympiques de Tokyo |

Document 1 :

Proposition

de stagiaires

Support :

tableau

Question

1 : compréhension de document

Indiquer les relations

entre les organes mises en évidence par les expériences présentées dans le tableau (un

texte d'une dizaine de lignes illustré par un schéma est attendu)

Attentes : repérer les

organes, mettre en relation ces organes (circulation, voir sanguine, communication

hormonale), déduction à partir des résulats de chaque expérience,réalisation d'un

schéma.

Question 2 :

culture scientifique

En quoi le domaine

médical peut-il intervenir lors d'un déficit en testostérone chez l'homme adulte ?

Attentes : indiquer les

conséquences du déficit sur la spermatogénèse et la fertilité puis expliquer le

principe des PMA incluant les problèmes éthiques

1°L (Th.oblig)

et 1°ES (Th.choix) : Alimentation, production alimentaire et

environnement

Proposition des formateurs

Niveau, sujet et

supports proposés |

Support retenu

(remédiation éventuelle), formulation des questions, compétences évaluées |

|

1°L (Th.oblig) et 1°ES

(Th.choix) : Alimentation,

production alimentaire et environnement

Document 1 : Texte internet sur la malnutrition protéino-énergétique http://perso.club-internet.fr/cognacq/pediatrie5.html

Document 2 :tableau relatant des faits d'observations et des faits

expérimentaux sur le kwashiorkor. Manuel BORDAS 1°S ( septembre 88)

Document 3 : Texte internet sur l'obésité

http://www.frm.org

|

Support

choisi :document 1: texte MPE à reformuler (définition à garder, signes cliniques à

trier en ne gardant que les signes communs au kwashiokor et au marasme, épidémiologie)

1-Dégager du texte les différentes causes directes et indirectes

et les conséquences des MPE ==> saisie d'informations et

argumentation choix de société

2-Définir les principes de bases de l'équilibre nutritionnel d'un

enfant sevré ==> mobilisation de connaissances

--------------------------------------------------------------------

Support choisi : document 2 : tableaux kwashiokor (faits

d'observation)

1-Exploiter les tableaux afin de dégager les causes possibles du

kwashiokor ==> saisie d'informations et mise en relation de

données

2-Définir les principes de bases de l'équilibre nutritionnel d'un

enfant sevré ==> mobilisation de connaissances

Support choisi : document 3 : texte internet à reformuler

1-Exploiter les informations apportées afin de dégager et de

discuter les différentes causes possibles de l'obésité chez l'homme ==> saisie d'informations et argumentation

2-Al 'aide de vos connaissances définir les principes de bases d'une

alimentation équilibrée chez l'enfant ==> mobilisation de

connaissances |

1°ES (Th.obligatoire) : Communication nerveuse

Proposition des formateurs

1°ES (Th.obligatoire) : Communication nerveuse

SUPPORT DOCUMENTAIRE SUR LE THEME "COMMUNICATION

NERVEUSE"

Voici un texte rassemblant des

extraits de pages Internet issues de "www.drogues.gouv.fr" , site de la Mission

Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) ; on se trouve

dans la partie "informations sur les drogues" de ce site.

..."Sont présentés dans les pages suivantes les

produits les plus souvent consommés en France : cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne,

alcool, tabac…Quelle que soit la substance, le cerveau est la première cible.

Cocaïne, ecstasy, tabac, alcool, morphine, tous les produits qui déclenchent une

dépendance chez l'homme ont en commun une propriété : ils augmentent la quantité de

dopamine, un neuromédiateur, disponible dans une zone du cerveau, le " circuit de

récompense ". […] La dopamine est libérée dans le fin espace entre les deux

neurones. Elle agit en se fixant sur des récepteurs portés par le neurone récepteur. La

dopamine est ensuite recaptée par le neurone émetteur et détruite par une enzyme. La

stimulation des neurones à dopamine produit une sensation de plaisir intense. L'individu

cherchera alors à le ressentir à nouveau avec le ou les produits utilisés. Un

mécanisme simple et systématique qui explique pour partie les comportements de

consommations répétitives que beaucoup de personnes connaissent ou observent.

[…liste des différentes drogues]

LES OPIACES

Origine

Les opiacés désignent différents produits

extraits de l'opium, substance obtenue à partir du Papaver Somniferum. Ses alcaloïdes

naturels sont la morphine et la codéine ; les composés

synthétisés sont l'héroïne et la buprénorphine (SUBUTEX, TEMGESIC), la méthadone, le

propoxyphène ou le fentanyl.

Effets

L'effet en début de consommation est celui

d'une euphorie intense (flash), tout particulièrement pour l'héroïne, associée

à une sensation cutanée de la base de l'abdomen de type orgasmique (rush). Au

bout de quelques semaines de prises répétées, ces effets peuvent disparaître au

profit d'une consommation servant seulement à éviter les effets du manque.

Mécanismes d'action

L'héroïne passe plus rapidement que

d'autres substances dans le cerveau où elle est transformée en morphine. On connaît de

nombreuses zones cérébrales sensibles aux opiacés. C'est là que se créent

naturellement les endomorphines du cerveau. On peut noter aussi une forte densité de

récepteurs dans la moelle épinière, ce qui explique l'action analgésique de la

morphine. La morphine stimule également le système de la dopamine mais par un mécanisme

indirect en diminuant le contrôle négatif des neurones à GABA sur les neurones à

dopamine.

EVALUATION SOMMATIVE TYPE BAC BLANC

QUESTIONS

1°/ A l'aide

des informations tirées du texte, montrez comment la prise d'héroïne procure une

sensation de plaisir. Votre réponse sera réalisée sous forme d'un schéma illustrant le

fonctionnement d'un réseau de neurones cérébraux. ===>saisir

des informations, mettre en relation des données et communiquer à l'aide d'un schéma

2°/

Expliquez l'origine synaptique du phénomène de dépendance à l'héroïne.==>mobiliser

ses connaissances

Proposition

de stagiaires

Question 1 :

En vous appuyant sur le texte et à l'aide de vos connaissances, réalisez un schéma

expliquant pourquoi la présence de morphine engendre une libération accentuée de

dopamine

Indicateurs de

correction :

La morphine se fixe sur des

récepteurs opioïdes à la place des enképhalines. La sécrétion de GABA est bloquée,

le neurone à dopamine peut alors sécréter davantage d edopamine (Cf texte)

Schéma attendu :

Retour au plan du dossier

Retour au plan du dossier

Apprentissage

progressif des objectifs méthodologiques (

L'objectif du travail proposé ci-dessous est de proposer des

questionnaires progressifs à partir d'un seul support permettant de réaliser un

apprentissage de certaines compétences évaluées lors de l'épreuve finale :

THEME: " du

génotype au phénotype,applications biotechnologiques" (sujet II des annales)

On suppose la notion de gène, d'allèles, de

génotype diploïde, de phénotype connues

|

EVALUATION

FORMATIVE (activités) |

EVALUATION

SOMMATIVE ( D.S) |

Début d'année

|

1-Quel

est le nom de l'hormone de satiété ? (I)

2-Où est-elle produite ? (I)

3- Quelle est la conséquence d'une augmentation de la masse du tissu

adipeux chez un individu non obèse ? (I)

4-Schématiser les relations existant entre tissu

adipeux et hypothalamus (Ra)

5-Dans quels cas la leptine est-elle

inefficace ? (I)

6-Souligner dans le texte les informations relatives au génotype

"obèse" (I)

7-Ecrire ces génotypes ©

8-Sur le schéma réalisé en Q4 indiquer les

informations trouvées sur le génotype et faire apparaître le phénotype. (Ra) |

1-Souligner

les informations du texte relatives aux génotypes de personnes obèses

Critère de réussite : bien trier les informations - Ne

souligner que les passages en rapport avec la question

2-Ecrire ces génotypes

Critère de réussite : respecter l'écriture donnée en classe

3-Expliquer pourquoi de tels génotypes conduisent au

phénotype obèse

Critère de réussite : relier production de leptine - tissu

adipeux - hypothalamus - génotype - récepteur - centre de la satiété - phénotype |

Milieu d'année

|

1-Souligner

dans le texte les conséquences de l'augmentation de la masse du tissu adipeux chez une

personne non obèse (I)

2-Repérer et écrire les différents génotypes de personnes obèses (I) ©

3-Mettre en relation la question 1 et 2 afin

d'expliquer le lien entre génotypes et phénotype "obèse" (Ra)

|

1-Repérer et

écrire les différents génotypes de personnes obèses

2-Expliquer pourquoi de tels génotypes conduisent au phénotypes

"obèse"

Critères de réussite :

*bien repérer les 2 causes possibles de la non efficacité de la

leptine

*repérer la conséquence de la synthèse de leptine chez un individu

non obèse |

Fin

d'année

|

1-Trouver

les différents génotypes de personnes obèses (I)

2-Expliquer les conséquences de tels génotypes

sur l'apparition de l'obésité (RA)

ou

1-Trouver dans le texte des arguments indiquant

pourquoi les personnes possédant deux allèles mutés du gène de synthèse de la leptine

ou de synthèse du récepteur de la leptine développent un phénotype "obèse"

.(A) |

1-Expliquer les différentes origines d'un

phénotype "obèse"

ou

1-Trouver dans le texte des arguments indiquant pourquoi les personnes

possédant deux allèles mutés du gène de synthèse de la leptine ou de synthèse du

récepteur de la leptine développent un phénotype "obèse" .(A) |

THEME: "

communication nerveuse"

Texte rassemblant des extraits de pages Internet issues de "www.drogues.gouv.fr"

(voir ci-dessus élaboration de sujets)

EVALUATION

FORMATIVE : ACTIVITES EN TRAVAUX DIRIGES

[pré requis : bases de la communication nerveuse vues ; niveau

médullaire étudié ; notions d'opiacés endogènes et exogènes connues]

| QUESTIONS |

OBJECTIFS

METHODOLOGIQUES |

| 1°/ Que

signifie "neurone à GABA " ? |

mobiliser

ses connaissances |

| 2°/ Quelle est

l'action d'un neurone à GABA sur un neurone à dopamine ? |

saisir

des informations |

| 3°/ Quelle est

l'action de la morphine sur un neurone à GABA ? |

saisir

des informations |

| 4°/ Pourquoi la

morphine entraîne-t-elle finalement une entrée en activité du centre du plaisir ? |

saisir

des informations |

| 5°/ La morphine

se substitue en fait aux neurones cérébraux à enképhalines. En vous appuyant sur les

réponses précédentes et par analogie avec le schéma du cours décrivant l'action des

neurones médullaires à enképhalines sur les synapses à substance P, construisez un

schéma analogue montrant l'action cérébrale des neurones à enképhalines sur les

neurones à GABA et les neurones à dopamine. |

mobiliser

ses connaissances, mettre en relations des informations dans un but explicatif et

communiquer à l'aide d'un schéma |

| 6°/ On a

constaté que la morphine et la méthadone se liaient aux mêmes récepteurs morphiniques

situés sur le neurone à GABA, pourquoi ? |

saisir

des informations |

| 7°/ Rappelez ce

qu'est un médicament de substitution et expliquez pourquoi la méthadone peut jouer ce

rôle. |

mobiliser

ses connaissances et mettre en relations des informations dans un but explicatif |

EVALUATION SOMMATIVE EN COURS

DE THEME

[dépendance

et tolérance pas encore expliquées en cours]

| QUESTIONS |

OBJECTIFS

METHODOLOGIQUES |

1°/ A l'aide de

vos connaissances, complétées par le texte, schématisez le fonctionnement d'une synapse

à dopamine.

critère

de réussite

: bien distinguer ce qui vient du cours et ce qui est rajouté par le texte |

mobiliser

des connaissances (le schéma de synapse du cours) et saisir des informations

(complément, grâce au texte, sur le recyclage de la dopamine) |

| 2°/ Rappelez

sous forme de schéma le contrôle médullaire des neurones à enképhaline sur les

synapses à substance P. |

mobiliser

ses connaissances |

| 3°/ Par analogie

avec le schéma précédent et en vous appuyant sur le texte, expliquez pourquoi la présence de morphine dans le cerveau

a pour conséquence finale une libération accentuée de dopamine.

critère de réussite : ne pas mélanger les deux niveaux

(médullaire et cérébral) mais bien se servir de l'un pour expliquer l'autre |

saisir

des informations et mettre en relation des informations dans un but explicatif |

| 4°/ Pourquoi la

prise de médicaments dits de substitution, contenant de la buprénorphine ou de la

méthadone, peut-elle calmer les toxicomanes et réduire les troubles du manque lors de la

période d'arrêt de la consommation ? |

mettre

en relation des informations dans un but explicatif |

EVALUATION SOMMATIVE TYPE BAC BLANC

| QUESTIONS |

OBJECTIFS

METHODOLOGIQUES |

| 1°/ A l'aide

des informations tirées du texte, montrez comment la prise d'héroïne procure une

sensation de plaisir. Votre réponse sera réalisée sous forme d'un schéma illustrant le

fonctionnement d'un réseau de neurones cérébraux. |

saisir

des informations, mettre en relation des données, communiquer à l'aide d'un schéma |

| 2°/

Expliquez l'origine synaptique du phénomène de dépendance à l'héroïne. |

mobiliser

ses connaissances |

Retour au plan du dossier

Retour au plan du dossier